○東彼杵町役場処務規則

昭和39年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 職制(第5条―第7条)

第3章 職務権限(第8条―第15条)

第4章 文書処理(第16条―第34条)

第5章 服務(第35条―第45条)

第6章 当直(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東彼杵町役場の処務は、別に定めるものを除く外この規則の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 東彼杵町課設置条例(昭和36年東彼杵町条例第13号)第1条の課にそれぞれ次の係を置く。

総務課 | 総務係、防災交通係、企画係、情報政策係 |

税財政課 | 財政管財係、住民税係、固定資産税係、収納対策係 |

町民課 | 戸籍係、社会福祉係、環境衛生係 |

長寿ほけん課 | ほけん年金係、長寿支援係 |

こども健康課 | 子育て支援係、健康増進係 |

産業振興課 | 農林水産係、商工観光係 |

建設課 | 建設係、管理係 |

2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、課に会計係を置く。

第3条 削除

2 前項の規定にかかわらず、課内各係間又は各課間においては、事務の繁閑により相互援助しなければならない。

3 第1項に定める事務分掌により難い事務又は所管の明らかでない事務があるときは、課にあっては町長が、課内にあっては課長がこれを決定する。

第2章 職制

第5条 削除

(職員の区分)

第6条 職員を次のとおり区分する。

(1) 一般行政職員

(2) 技能労務職員

(補職)

第7条 職員は、その担任する職務について定められた補職を有する。

2 別に定めるもののほか補職の名称及び職務は、次のとおりとする。

区分 | 職 | 職務 |

一般行政職員 | 理事 | 高度の知識経験を必要とし、理事に任命された課長等の職務 |

課長・次長(以下「課長等」という) | 上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。 | |

支所長 | 上司の命を受けて支所の事務を処理し、職員を指揮監督する。 | |

主幹 | 上司の命を受け、課の事務を総括管理するとともに、課長に事故がある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。 | |

課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を管理するとともに、課長に事故がある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。 | |

参事 | 上司の命を受けて、特定の事務を掌理し、並びに課の事務に係る重要な事項の企画・調整及び調査等に参画する。 | |

参事補 | 課長等の命を受け、特定の事務を掌る。 | |

係長 | 課長等の命を受け、係の事務を掌理し、係職員を指揮する。 | |

主査 | 上司の命を受け、高度の専門的知識・経験を必要とする事務を掌る。 | |

主事 | 上司の命を受け、特定の事務を掌る。 | |

主事補 | 上司の命を受け、定型的業務を掌る。 | |

技能労務職員 | 調理員 | 上司の命を受け、学校給食調理の業務を行う。 |

用務員 | 上司の命を受け、庁務の補佐員として定型的業務を行う。 |

第3章 職務権限

(不在代決)

第8条 町長が不在(出張、病気その他の理由により決裁をすることができない状態をいう。以後同じ。)のときは、副町長がその事務を代決(不在の場合において、この規則に定めるところにより決裁することをいう。以後同じ。)する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、主務課長等又は支所長がその事務を代決する。

第9条 課長等又は支所長が不在のときは、課長補佐、参事の順でその事務を代決する。

第9条の2 課長補佐及び参事が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(主要又は異例に属する事項の代決)

第10条 前3条の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項については、これを代決することができない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を示された事項についてはこの限りでない。

(代決後の処理)

第11条 代決者は、代決した事項が上司の後閲を必要とすると認めたときは「後閲」と朱書きして、施行後直ちに供覧しなければならない。

(事務の専決)

第12条 軽易な事項は、その事務を副町長又は課長等において専決することができる。

2 事務専決については別に定める。

(職務代理)

第13条 町長に事故があるとき又は町長が欠けた時は、法第152条第1項の規定により副町長がその職務を代理する。

2 副町長にも事故があるとき又は副町長も欠けた時は、法第152条第2項の規定を受けたものとして総務課長の職にある者がその職務を代理する。

第14条 前条の規定により町長の職務を代理する総務課長にも事故があるとき又は総務課長も欠けた時は、事故のある者を除き町長があらかじめ指名した順序により課長等の職にある者がその職務を行う。

2 前項の規定により指名したときは、職、氏名及び職務を行う順序を告示するものとする。

第15条 削除

第4章 文書処理

(総務課の職責)

第16条 総務課は、文書管理主管部署として文書管理全体に関する運営、指導及び調整等を行うものとする。

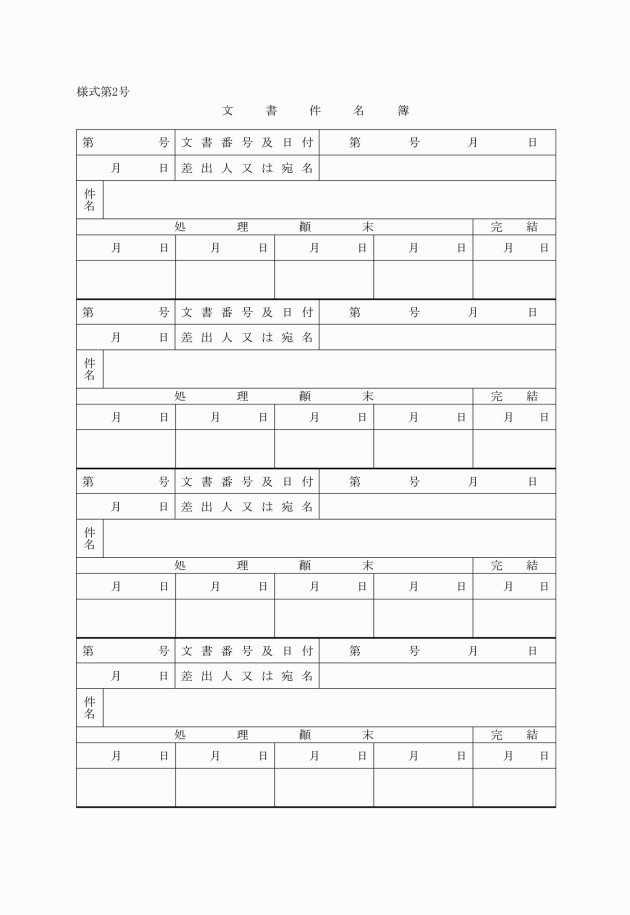

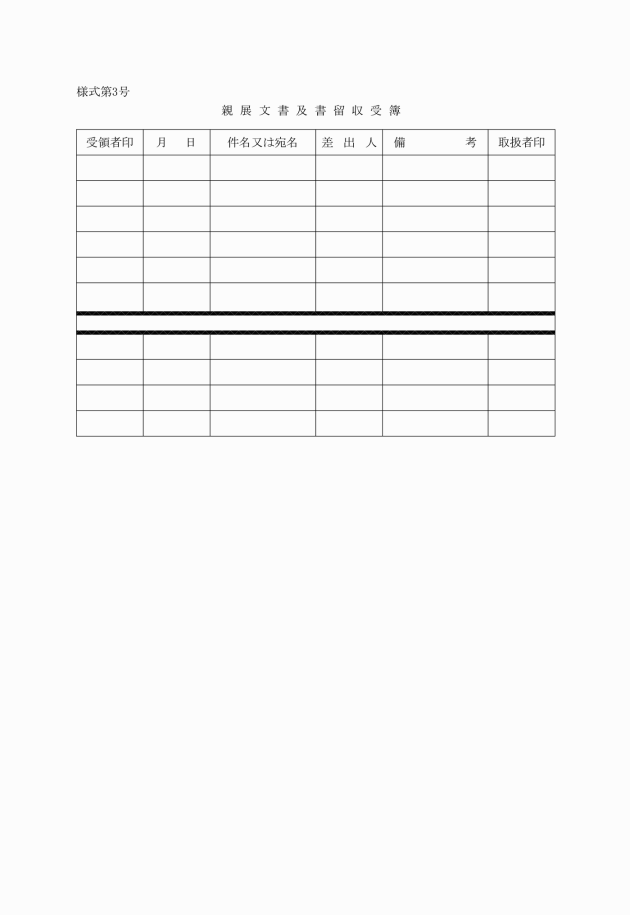

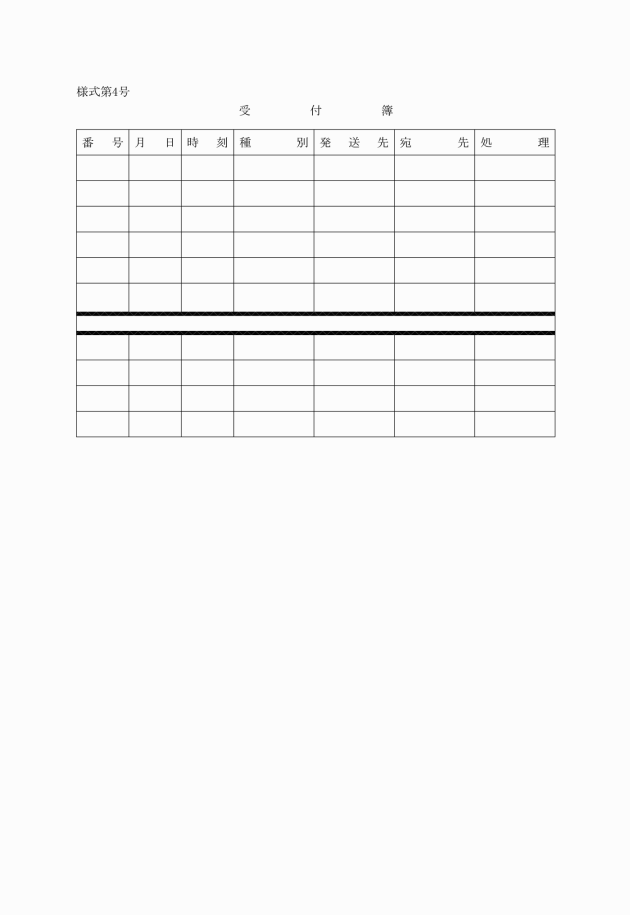

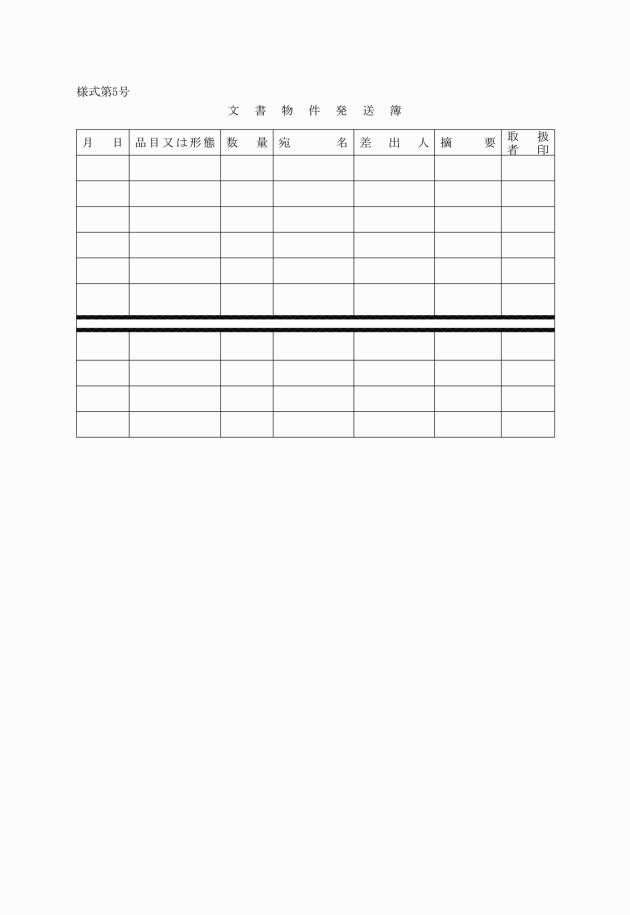

(帳票)

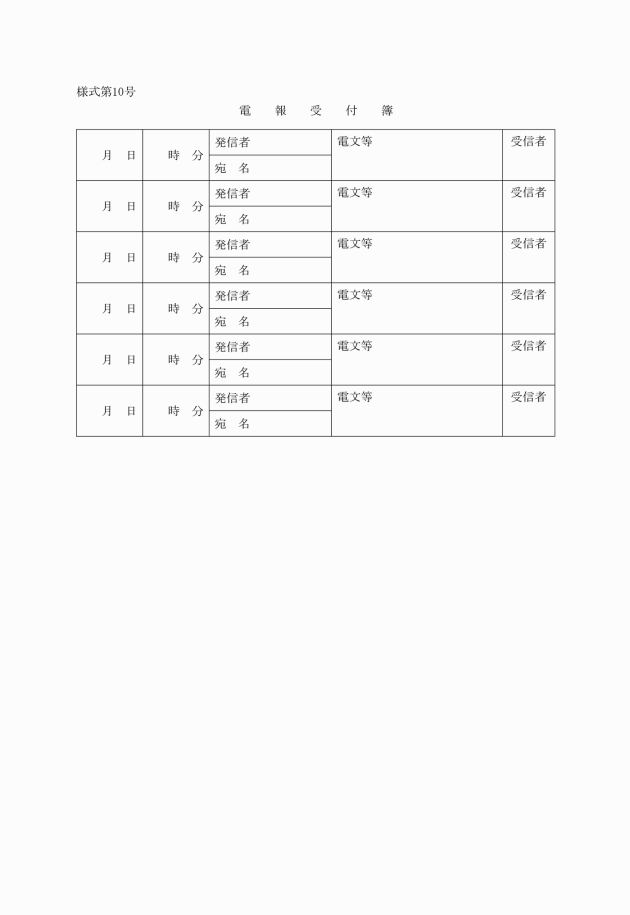

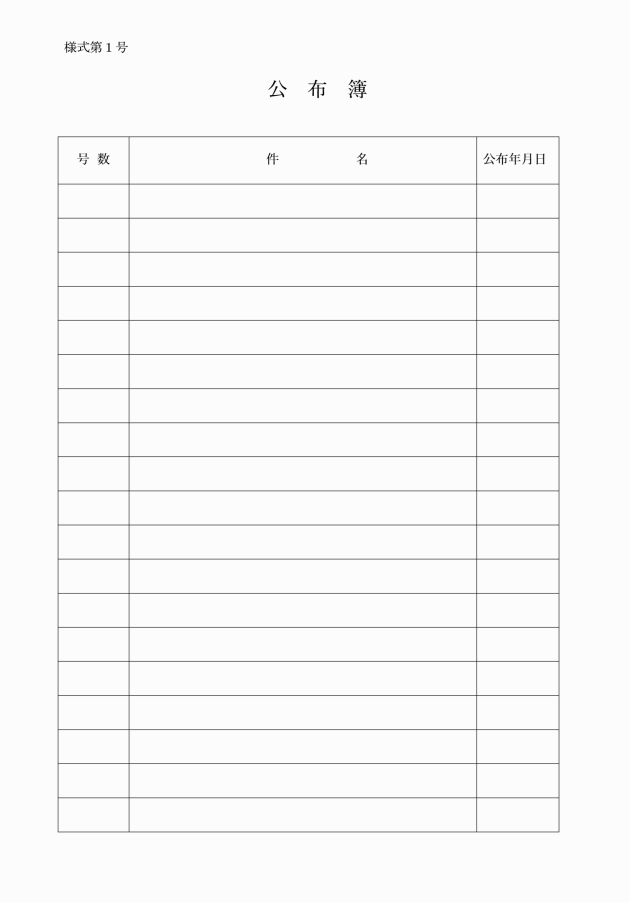

第17条 総務課には次の帳票を備えなければならない。

(1) 公布簿(様式第1号)

(2) 親展文書、書留及び電報交付簿(様式第3号)

(3) 受付簿(様式第4号)

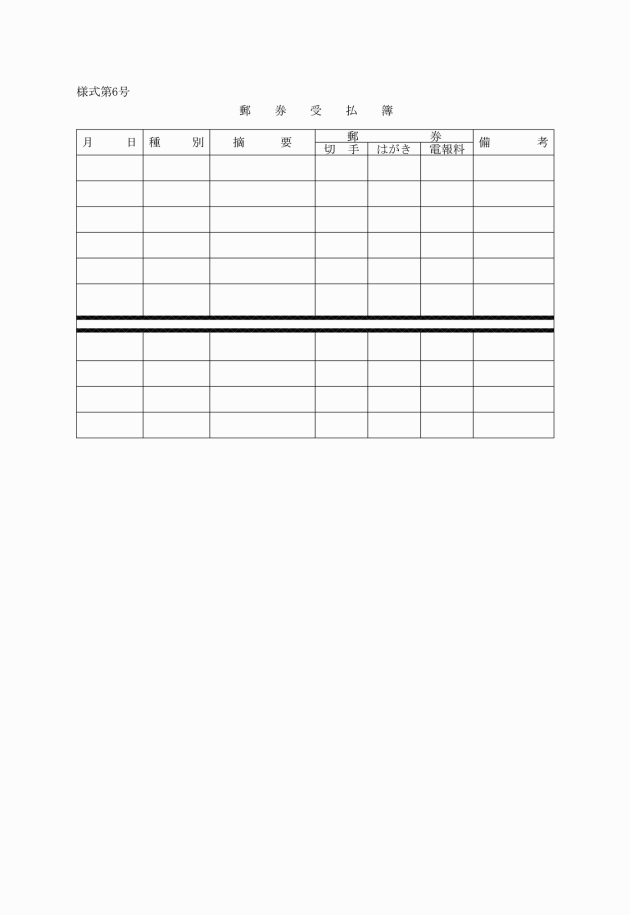

(4) 文書物件発送簿(様式第5号)

(文書の記号番号)

第18条 文書の整理番号は、法規文書、公示文書及び訓令・通達(以下「法規文等」という。)にあっては、毎年1月1日に、法規文等以外の文書にあっては、毎年4月1日に起し、取扱いの日の順に付けなければならない。

2 同一の事案に属する一般通信文書は、完結するまで同一の整理番号を用いる。

3 一般通信文書のうち、軽易なものについては、整理番号を省略し、号外として処理することができる。

(文書及び物件の収受及び配布)

第19条 本庁に到達した文書及び物件は、総務課において受領するものとし、次に掲げるところにより処理する。

(1) 親展文書、書留及び親展電報は、封皮に収受日付印を押して親展文書、書留、電報交付簿に記載の上封かんのまま直接名宛人に配布する。

(2) 普通文書及び普通電報のうち、送付先の明確な文書等は、閉封のまま主務課に配布する。

(3) 普通文書及び普通電報のうち配布先が明確でない文書は、これを開封し配布先を確認した上で、主務課に配布する。

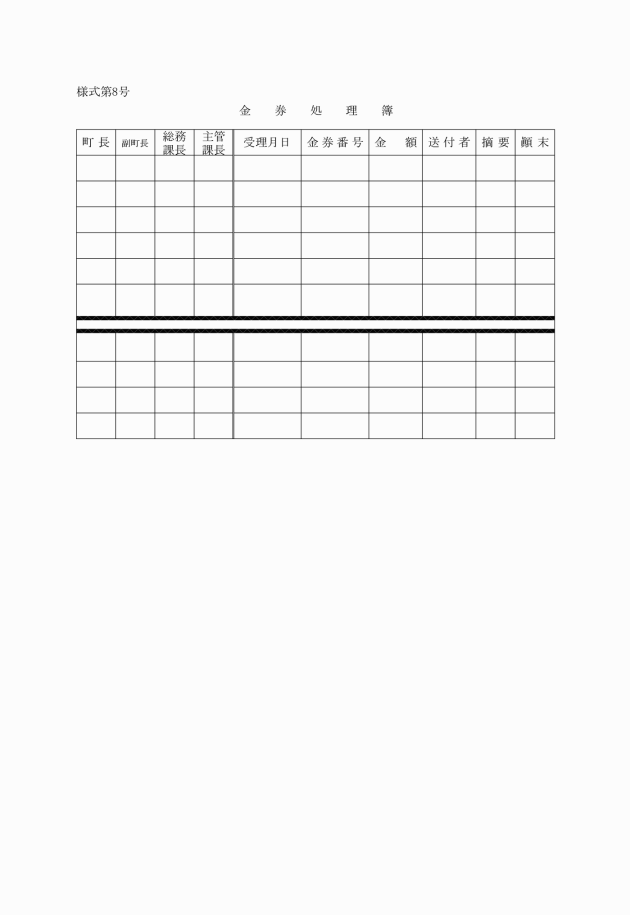

(4) 現金、金券、有価証券その他の貴重物件については、会計課において処理簿に金額数量等を記載し上司の閲覧に供した後処理せねばならない。

(5) 願書、投書その他の文書であって封皮を保管することが必要と認める場合はこれを添付すること。

(6) 2課以上に関係のある文書、物件は最も関係の多いと認められる課に送付しなければならない。

(主務課における処理等)

第19条の2 総務課から文書の配布を受けた課の文書取扱者は、当該文書の余白に受付日時印を押し、文書件名簿に所定の事項を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易と認められる文書その他、件名簿に登録する必要がないと認められる文書については、文書件名簿の登載を省略することができる。

2 前項の規定により作成した文書件名簿は、主務課において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理)

第20条 課長等において文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、その課員に交付するとともにその処理について指示を与え速かに処理せねばならない。ただし、重要異例又は疑義に属するものについては、課長等はあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

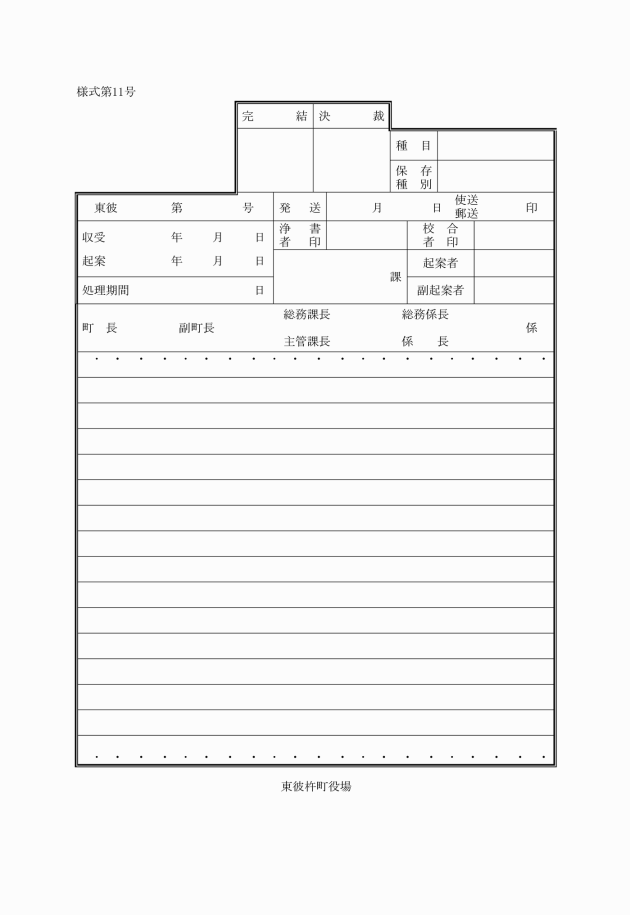

第21条 事務の処理は、回議用紙(様式第11号)に記載して決裁を受けなければならない。なお、文書管理システム(文書管理に関する事務を行うための電子情報処理システムをいう。)を使用し、条例等に規定する手続をすることができるものとする。ただし、簡易又は定例の事務は、その文書の余白に処理を記載して決裁を受けることができる。

2 起案の主旨を特に説明する必要のあるものはその理由を記載し、又は参考となるべき法規の要旨を抜き書きして添付しなければならない。

第22条 2課以上に関係ある事務の処理は、関係の最も多い課で起案し、関係課と合議しなければならない。

第23条 次に掲げる事案は、全て総務課長に合議しなければならない。

(1) 町議会に提出する議案又は諮問若しくは報告等

(2) 条例、規則、告示、訓令等

(3) 各種委員、臨時的任用職員、会計年度任用職員任用職員等の命免及び給与に関すること。

(4) 予算を伴うこと。

(決裁文書)

第24条 上司の決裁を得た文書はすみやかに原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。

第25条 秘密文書の処理は、欄外上部に(秘)を押して区分し関係者以外への漏えい防止の措置を講ぜねばならない。

第26条 削除

(文書のつづり)

第27条 文書は1件ごとに起案から完結まで一括して綴る。

第28条 削除

第29条 削除

第30条 削除

(施行の方法)

第31条 文書は、次の要領により記号番号及び日付の整理をしなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号は、公布簿等により総務課において整理する。

(2) 前号以外の文書の記号及び番号は、文書件名簿、または文書管理システムにより主管課において整理する。

(発送の手続)

第32条 発送文書は、総務課にて全て文書物件発送簿(様式第5号)に登載しなければならない。ただし、急を要する場合はその限りでない。

(公印の使用)

第33条 発送する文書には、総務課において公印規定の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、発送文書で軽易なものは、この手続を省略することができる。

2 前項の手続を了した文書は、文書物件発送簿に登載し、郵送するものは郵券受払簿に記録しなければならない。

第34条 文書の処理が完結した時は、主管課において文書保存規程の定めるところにより整理しなければならない。

第5章 服務

(登庁、退庁)

第35条 職員は勤務時間を厳守し、登庁したときは直に勤怠管理システムにより出勤時刻を自ら記録しなければならない。

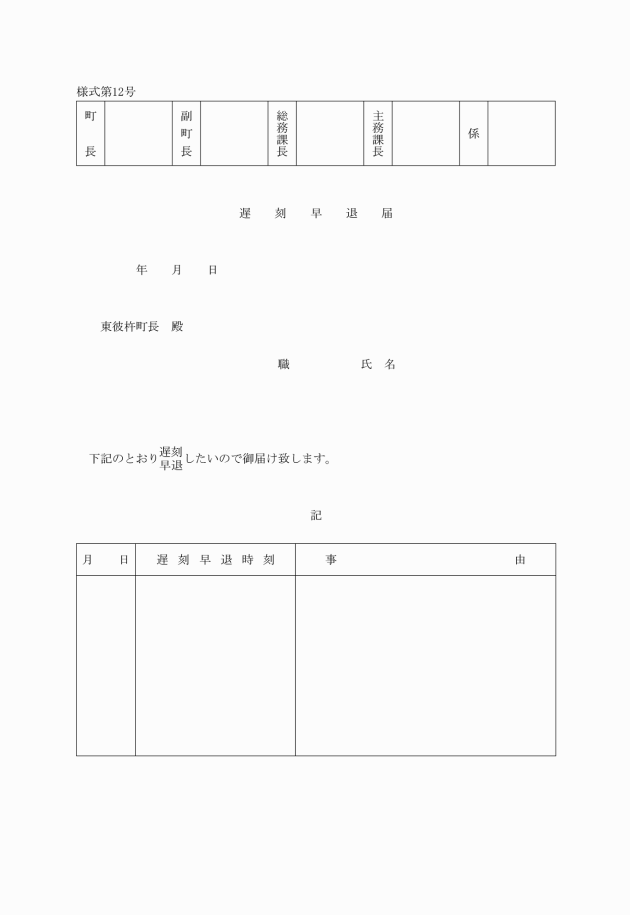

2 登庁時刻をすぎて出勤したものは、遅刻早退届(様式第12号)に所定の事項を記入し、主務課長等を経て総務課長に提出しなければならない。ただし、公務のため遅参したときは、主務課長にその旨を届けて勤怠管理システムを修正することができる。

3 病気その他の事由により早退しようとするものは、主務課長等にその旨を届け出て承認を受け前項の手続をしなければならない。

4 退庁のときは、書類その他を整理格納し、火気の始末を厳重にしなければならない。

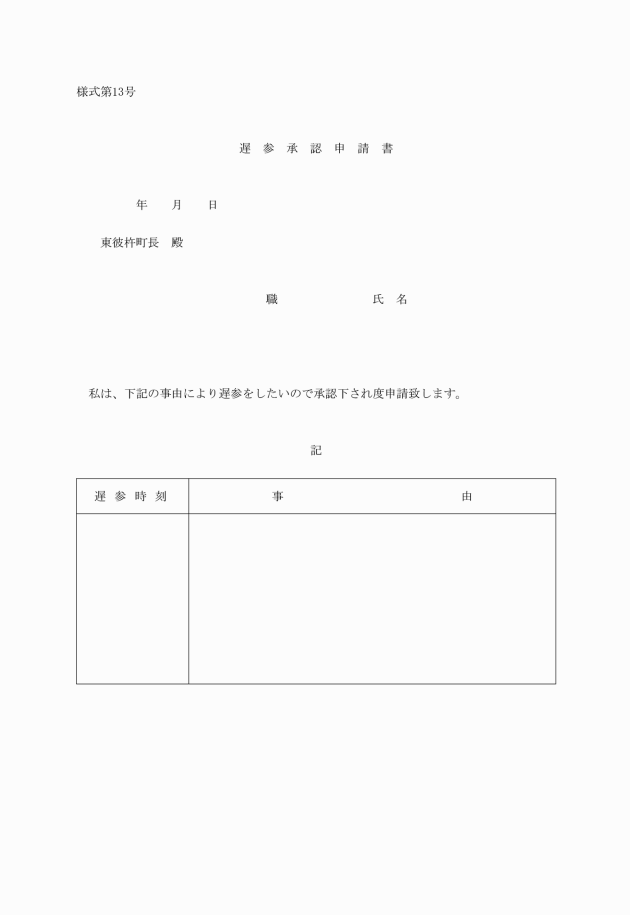

第36条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするときは、あらかじめその理由及び時間居所等を明らかにして、遅参承認申請書(様式第13号)により承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして事後すみやかに承認の申請をしなければならない。

(時間外登庁、退庁)

第37条 勤務時間外又は、休日に登庁したものは、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

(旅行届)

第38条 5日以上にわたり私用のため旅行しようとするとき又は外国に旅行しようとするときは、その期間、旅行先及び連絡先を届け出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第39条 職員が裁判所の召喚に応じ又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容期日及び出頭先を届け出なければならない。

(交通事故報告等)

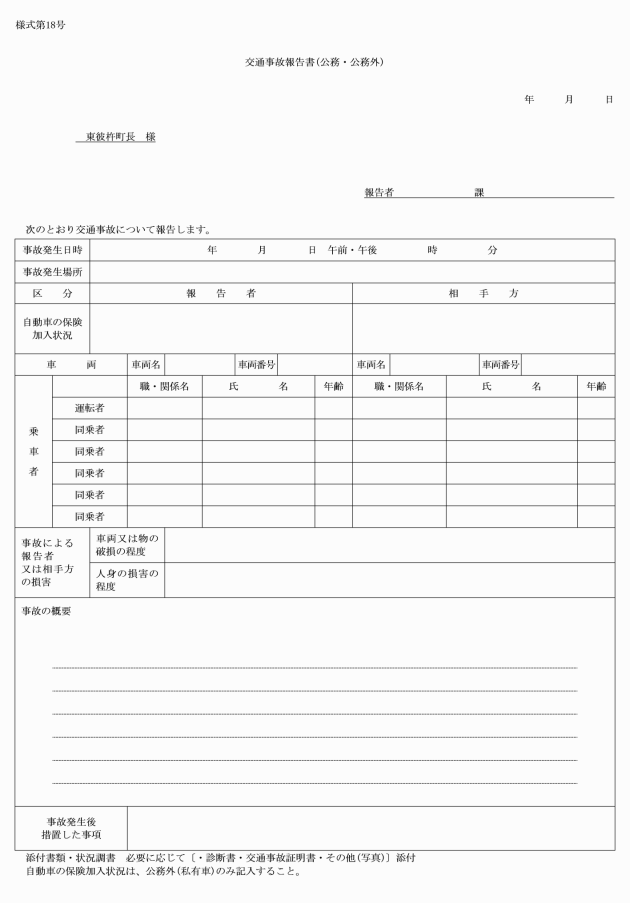

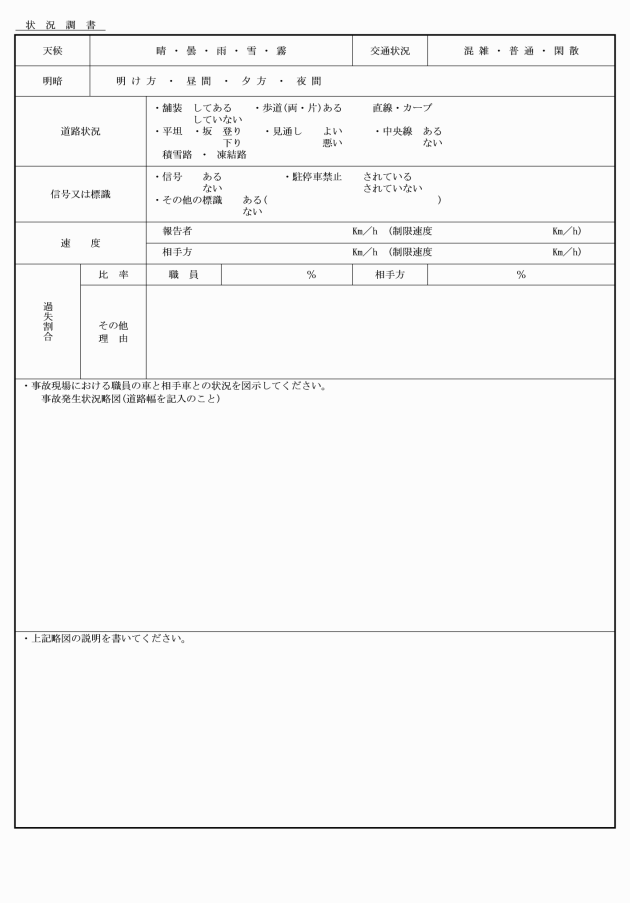

第39条の2 職員は、交通事故があったときは、所属長を経由して速やかに交通事故報告書(様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。

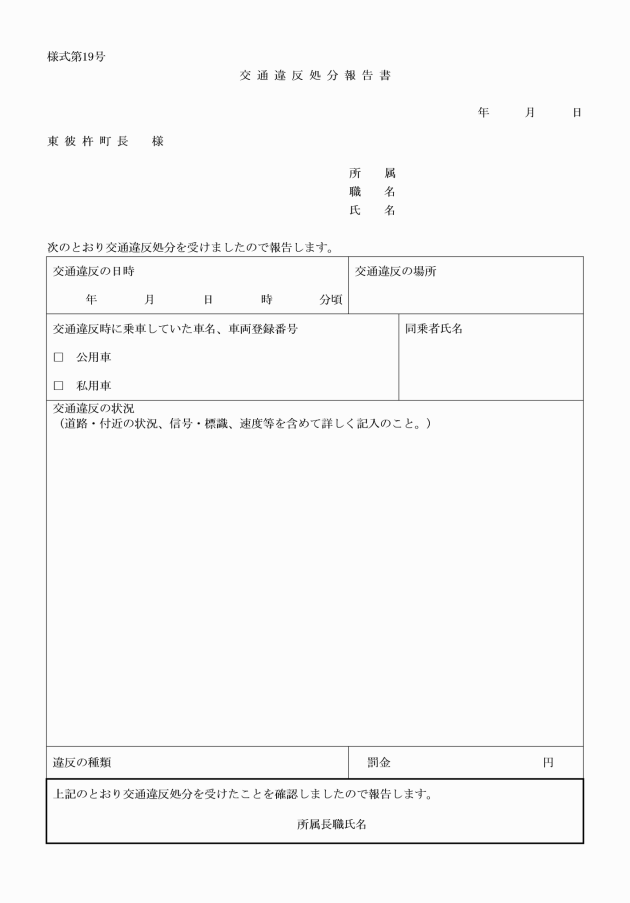

2 職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分を受けることとなった場合は、所属長を経由して交通違反処分報告書(様式第19号)を総務課長に提出しなければならない。

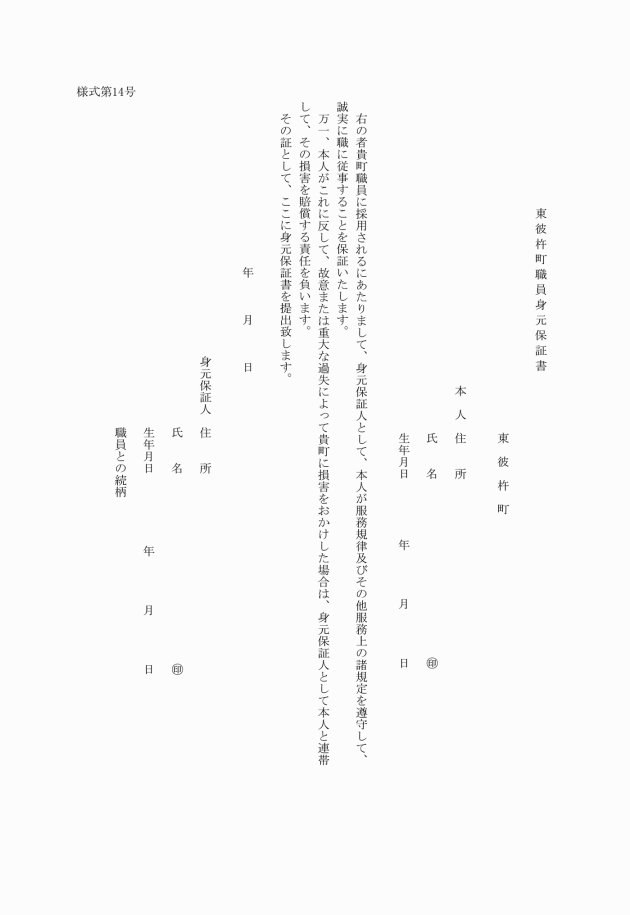

(新任者の書類提出)

第40条 新たに職員に採用された者は、履歴書及び身元保証書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。

2 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

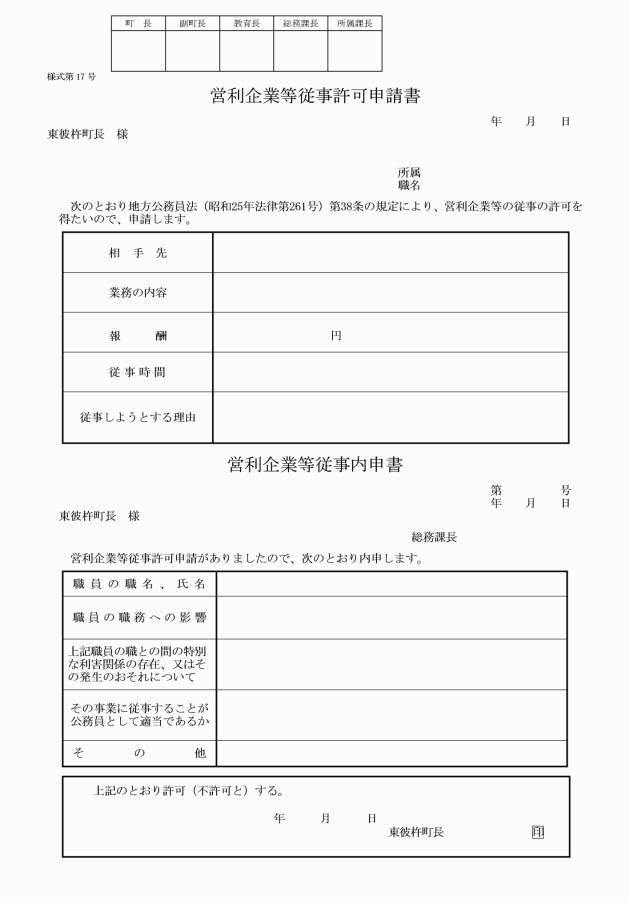

(営利企業従事等の許可)

第40条の2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第17号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(願等の経由)

第41条 身分及び服務上の諸願申請及び届は所属課長、総務課長及び副町長を経由しなければならない。

(事務引継)

第42条 退庁後保管を要する物品は退庁の際当直員に引き継がなければならない。

第43条 退職又は、休職の場合はすみやかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

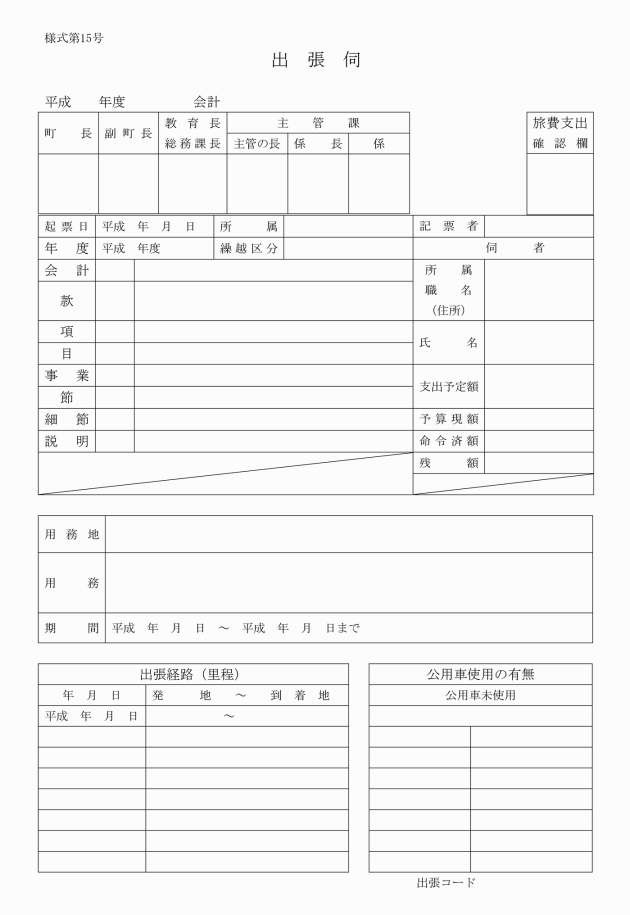

(出張命令)

第44条 職員を出張させる場合は、出張命令簿(様式第15号)に所要事項を記入し、上司の決裁を受けなければならない。

2 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

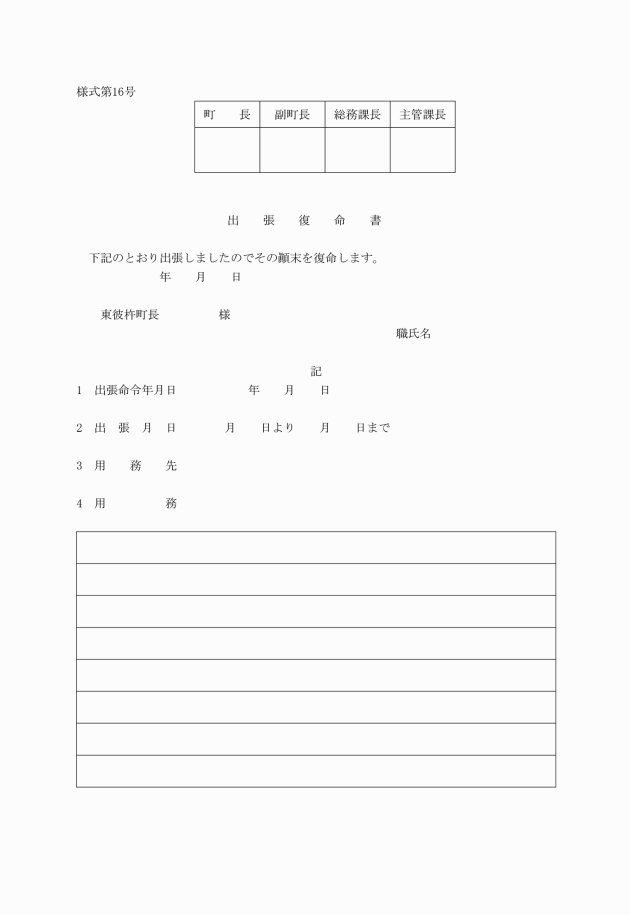

第45条 出張をおえた者は、直ちに復命書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については主務課長の判断により口頭での復命にかえることができる。

第6章 当直

(当直員の服務時間)

第46条 当直員の勤務時間は、次のとおりである。

日直 登庁時刻から退庁時刻まで

宿直 退庁時刻から翌朝登庁時刻まで

2 前項の規定にかかわらず、当直員はその事務の引き継が終わらない間は当直を継続しなければならない。

(当直員の任務)

第47条 当直員は、当直勤務中公印その他町長の指名するものの保管、文書物件の収受、緊急を要する文書の発送その他の事務を処理するとともに庁内及び構内を巡検しその取締りに当たらなければならない。

(当直員)

第48条 当直員は、職員1名をもってこれに当たり職員は輪番により実施するものとする。ただし、町長の定めるところにより、委託することができる。

2 次に掲げるものは、当直を免除させることができる。

(1) 夜間の学校に在学するもの

(2) 新任者で1箇月を経ないもの

(3) その他特に免除の許可を受けたもの

3 当直に当たっているものがやむを得ない理由で当直することができない場合は、総務課長の承認を受けて他の職員を代直させ又は輪番を繰り上げることができる。

(当直員の心得るべき事項)

第49条 当直者の心得るべき事項は別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年8月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年4月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和54年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年6月29日規則第4号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和61年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年6月30日規則第2号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

附則(平成元年6月28日規則第6号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成2年5月30日規則第6号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

附則(平成5年6月30日規則第13号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月28日規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月16日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月2日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東彼杵町役場処務規則の規定中、「上水道施設係」及び「下水道施設係」「水道業務係」については、平成14年3月31日までは環境衛生課の中に置く。

附則(平成14年3月13日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年6月30日規則第6号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成15年12月25日規則第13号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月1日規則第1号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月21日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年8月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年8月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年7月1日規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年7月1日規則第13号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日規則第22号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成27年10月1日規則第25号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月7日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月12日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月31日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月1日規則第22号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1

事務分掌の区分

(1) 総務課

総務係

1 条例規則に関する事項

2 町議会の連絡に関する事項

3 褒賞に関する事項

4 職員の身分進退及び賞罰に関する事項

5 職員の服務、教養及び福利厚生に関する事項

6 職員の給与勤務時間その他の勤務条件に関する事項

7 庁中取締り及び庁舎の管理に関する事項

8 公告式及び諸令達に関する事項

9 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関する事項

10 文書物品の収受発送に関する事項

11 公印の保管に関する事項

12 不服の申し立て、陳情、請願並びに訴訟に関する事項

13 自衛官の募集に関する事項

14 区長に関する事項

15 町広報紙の発行及び地域情報配信に関する事項

16 行政改革に関する事項

17 情報公開並びに文書の記録整備編纂及び保存に関する事項

18 旅券発行事務に関する事項

19 特定非営利活動法人の設立認証等に関する事項

20 他係の主管に属しない事項

防災交通係

1 消防、水防及び災害対策に関する事項

2 消防団に関する事項

3 公共交通事業に関する事項

4 交通安全の保持に関する事項

5 消費者行政に関する事項

6 防災情報提供等に関する事項

7 その他防犯及び交通対策に関する事項

企画係

1 町政の重要施策の企画調整及び調査研究に関する事項

2 町基本構想の策定及び進捗の管理に関する事項

3 過疎地域持続的発展計画の策定に関する事項

4 地域振興事業に関する事項

5 広域行政に係る総合調整に関する事項

6 企業誘致及び工業団地の管理に関する事項

7 町ホームページの管理運営に関する事項

8 各種統計に関する事項

9 土地利用対策に関する事項

10 定住・移住対策に関する事項

11 お試し住宅及び明治の民家の管理に関する事項

12 その他企画調整及びまちづくりに関する事項

情報政策係

1 情報化施策の総合的な企画及び調整に関する事項

2 行政手続のオンライン化に関する事項

3 電子自治体の構築に関する事項

4 マイナンバーカードの普及促進に関する事項

5 地域社会のデジタル化に関する事項

6 地域住民に対するデジタル活用支援に関する事項

7 全庁的な電子計算組織の管理運営に関する事項

(2) 税財政課

財政管財係

1 歳入歳出予算の編成及び執行の統括に関する事項

2 地方交付税に関する事項

3 地方譲与税その他一般財源に関する事項(町税を除く)

4 町債に関する事項

5 基金に関する事項

6 決算統計に関する事項

7 財政調査及び財政事情の公表に関する事項

8 寄附採納に関する事項

9 地方公会計制度に関する事項

10 ふるさと納税に関する事項

11 備品台帳及び消耗物品の管理に関する事項

12 入札及び契約に関する事項

13 指名願いに関する事項

14 町財産(他の課に属するものを除く。)の管理、処分及び登記に関する事項

15 普通財産の取得、管理及び処分に関する事項

16 普通財産の貸与及び賃借料に関する事項

17 町有林の管理に関する事項

18 分収林及び官公造林の貸付契約に関する事項

19 財産台帳の整備に関する事項

20 その他財産に関する事項

住民税係

1 個人町県民税及び法人町民税の賦課に関する事項

2 町たばこ税、鉱産税及び入湯税の賦課に関する事項

3 国民健康保険税の賦課に関する事項

4 町税(固定資産税及び軽自動車税を除く。)の証明に関する事項

5 町税の徴収及び滞納処分に関する事項

6 その他他の係の所掌に属さない税務に関する事項

固定資産税係

1 固定資産の評価及び賦課並びに償却資産の賦課に関する事項

2 土地及び家屋台帳並びに名寄帳の整備管理に関する事項

3 特別土地保有税の賦課に関する事項

4 地籍図等の整備管理に関する事項

5 地籍調査の成果の維持管理に関する事項

6 軽自動車税の賦課に関する事項

7 固定資産税及び軽自動車税の証明に関する事項

8 町税の徴収及び滞納処分に関する事項

9 国有資産等所在市町村交付金に関する事項

10 その他固定資産税及び軽自動車税に関する事項

収納対策係

1 町税の徴収及び滞納処分に関する事項

2 町税の納付方法に関する事項

3 町税の納付意識の高揚に関する事項

4 その他収納対策に関する事項

(3) 町民課

戸籍係

1 戸籍に関する事項

2 住民基本台帳に関する事項

3 印鑑登録及び証明に関する事項

4 埋火葬に関する事項

5 人口動態に関する事項

6 犯罪人名簿に関する事項

7 外国人住居地等に関する事項

8 人権に関する事項

9 マイナンバーカードの発行に関する事項

10 公的個人認証サービスに関する事項

社会福祉係

1 地域福祉ボランティアに関する事項

2 避難行動要支援者に関する事項

3 災害、り災者の保護に関する事項

4 生活保護に関する事項

5 行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

6 障害者(児)の福祉に関する事項

7 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び中国等帰国者援護に関する事項

8 殉国者慰霊奉賛会に関する事項

9 民生委員及び児童委員に関する事項

10 社会福祉協議会に関する事項

11 更生保護に関する事項

12 福祉センターの管理運営に関する事項

13 福祉医療(障害者(児))に関する事項

14 その他社会福祉に関する事項

環境衛生係

1 浄化槽設置に関する事項

2 狂犬病予防に関する事項

3 墓地に関する事項

4 公害の防止及び環境の保全に関する事項

5 廃棄物の処理に関する事項

6 再生可能エネルギーの導入推進に関する事項

7 バイオマスの利活用の推進に関する事項

8 その他環境衛生に関する事項

(4) 長寿ほけん課

ほけん年金係

1 診療費その他国民健康保険の財政に関する事項

2 国民健康保険加入者の健康管理に関する事項

3 国民健康保険運営協議会に関する事項

4 後期高齢者医療に関する事項

5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事項

6 国民年金被保険者資格取得及び喪失に関する事項

7 特定健診に関する事項

8 介護保険事業に関する事項

9 介護保険の賦課及び徴収に関する事項

10 その他国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険及び国民年金に関する事項

長寿支援係

1 地域包括支援センターの運営及び業務に関する事項

2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事項

3 地域支援事業に関する事項

4 長寿慶祝事業及び老人クラブに関する事業

5 高齢者タクシー利用券に関する事項

6 シルバー人材センターに関する事項

7 高齢者の措置に関する事項

8 東部地区コミュニティセンターの管理運営に関する事項

9 その他高齢者の福祉及び支援に関する事項

(5) こども健康課

子育て支援係

1 保育所、認定子ども園及び認可外保育施設に関する事項

2 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当等に関する事項

3 学童保育に関する事項

4 母子、寡婦及び父子福祉に関する事項

5 福祉医療(乳幼児・子ども)に関する事項

6 子育て支援事業に関する事項

7 要保護児童対策に関する事項

8 むつみ荘の管理運営に関する事項

9 学童保育施設の管理運営に関する事項

10 その他児童福祉に関する事項

健康増進係

1 健康づくりに関する事項

2 母子保健に関する事項

3 予防接種に関する事項

4 栄養指導に関する事項

5 食生活改善に関する事項

6 原爆被爆者対策に関する事項

7 精神保健に関する事項

8 献血推進事業に関する事項

9 がん検診に関する事項

10 特定保健指導に関する事項

11 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事項

12 保健センターの管理運営に関する事項

13 子育て世代包括支援センターに関する事項

14 その他保健事業に関する事項

(6) 産業振興課

農林水産係

1 農産物の生産流通に関する事項

2 食糧法に関する事項

3 農業団体の育成に関する事項

4 農業技術及び農家生活の改善に関する事項

5 畜産振興に関する事項

6 農産物病害虫防除及び家畜伝染病の防止に関する事項

7 農業振興地域整備に関する事項

8 漁業の振興及び奨励に関する事項

9 漁業団体に関する事項

10 保安林に関する事項

11 造林に関する事項

12 その他農林水産業に関する事項

商工観光係

1 商工業の振興に関する事項

2 商工団体に関する事項

3 観光事業の振興に関する事項

4 雇用及び労務対策等労働行政に関する事項

5 計量に関すること

6 道の駅の管理に関する事項

7 その他商工及び観光並びに労働に関する事項

(7) 建設課

建設係・管理係

1 道路橋梁に関する事項

2 河川堤とう及び堤防溝きょに関する事項

3 港湾漁港及び海岸に関する事項

4 法定外公共物に関する事項

5 道路台帳等の整備保管に関する事項

6 公共土木災害復旧に関する事項

7 建築確認申請に関する事項

8 屋外広告物に関する事項

9 道路の占用及び使用に関する事項

10 町営住宅に関する事項

11 農林土木事業の計画指導に関する事項

12 林道の開設、改修及び災害復旧に関する事項

13 農林業施設、農地の災害防止及び復旧に関する事項

14 その他土木建設及び農林土木事業に関する事項

(8) 会計課

会計係(以下の事務について会計管理者を補佐する。)

1 町費及び国費県費の出納決算に関する事項

2 現金有価証券及び証票の管理に関する事項

3 基金及び歳入歳出外現金の出納・保管に関する事項

4 所得税の源泉徴収及び地方税の特別徴収の納付事務に関する事項

5 出納員並びに会計職員に関する事項

6 会計管理者印(出納事務用)の保管に関する事項

7 その他会計事務に関する事項

別表第2

文書件名 | 記号 |

総務 | 東彼総 |

交通 | 東彼交 |

消防 | 東彼消 |

防災防犯 | 東彼防 |

秘 | 東彼秘 |

陳情 | 東彼陳 |

企画 | 東彼企 |

統計 | 東彼統 |

情報政策 | 東彼情 |

財政管財 | 東彼財 |

工事指名 | 東彼工 |

コンサル指名 | 東彼コ |

税務 | 東彼税 |

戸籍 | 東彼戸 |

支所 | 東彼支 |

社会福祉 | 東彼福 |

環境衛生 | 東彼衛 |

子育て支援 | 東彼子 |

健康増進 | 東彼健 |

国保 | 東彼保 |

国民年金 | 東彼年 |

介護 | 東彼介 |

長寿支援 | 東彼寿 |

農林水産 | 東彼農 |

商工観光 | 東彼商 |

建設 | 東彼建 |

会計 | 東彼会 |

様式第7号 削除

様式第9号 削除